16年間、空港で暮らす男がついに搭乗ゲートへ - 視察番外編

(以下、ノビー風に)今回、最終視察ポイントとして予定していたイースター島滞在中、16年間空港で暮らす男として知られるアルフレッド・メーラン氏(注1)がこの程ついにパリのドゴール空港を離れるとの情報を得た為、私は予定を変更し、急遽パリへと向かった。私の搭乗した便はブエノスアイレスからマドリッドを経由し、夜8時頃にシャルル・ド・ゴール空港に到着した。幸いにも到着ゲートはメーラン氏が「滞在する」ターミナル1であったため、私はすぐに彼を発見する事が出来た。今回、彼との面会に備え、南米にて手土産(モアイがプリントされたTシャツ)も購入して持参したが、彼はあっさりとそれらを断った(彼はそうした土産物はまず受け取らないとのことだった)。しかし、突然の訪問にも関わらず、彼は非常に丁寧に、紳士的に取材に応じてくれた。

(以下、ノビー風に)今回、最終視察ポイントとして予定していたイースター島滞在中、16年間空港で暮らす男として知られるアルフレッド・メーラン氏(注1)がこの程ついにパリのドゴール空港を離れるとの情報を得た為、私は予定を変更し、急遽パリへと向かった。私の搭乗した便はブエノスアイレスからマドリッドを経由し、夜8時頃にシャルル・ド・ゴール空港に到着した。幸いにも到着ゲートはメーラン氏が「滞在する」ターミナル1であったため、私はすぐに彼を発見する事が出来た。今回、彼との面会に備え、南米にて手土産(モアイがプリントされたTシャツ)も購入して持参したが、彼はあっさりとそれらを断った(彼はそうした土産物はまず受け取らないとのことだった)。しかし、突然の訪問にも関わらず、彼は非常に丁寧に、紳士的に取材に応じてくれた。

今回、事前準備として最近ドイツ及び英国等で発売されたばかりの彼の著書(出版社は皮肉にも彼を拒否し続けた英国である)を読みながらパリへと向かった。しかし彼の半生ともいえるその著書「The Terminal Man」を読み進めるうち、彼に対して私が想定していた質問は、これまで多くの取材者が繰り返してきた空港長期生活FAQである事が発覚、既に答え尽くされたそれらの質問を、今更新たに聞くのも無粋に思えたため(また聞いたところで、その答えは余りにも淡々とした事実のみとして語られるはずである。その様子は著書に詳しい。)、特にさしさわりの無い会話に終始したが、いかなる質問にもゆっくりと、慎重に言葉を選んでしゃべるメーラン氏の言葉、そしてその内省的な表情と鋭い眼光に、私はまるで晩年の哲学者を思わせるような思慮深い印象を受けた(彼は英国に2年間留学していたため、英語はもちろん、ユーゴスラビア語なども話す。また彼は心理学の学士資格なども持っている)。

日記形式で綴られた著書には毎日毎日、世界各国の記者やら観光客が彼の元を訪れ、皆決まって同じ質問 - どうやって暮らしてきたのか、何を食べているのか、お金はあるのか、洗濯はどうしているのか、一番恋しいものは何か、といった - を繰り返していること、またそれらに対してうんざりしながら、毎回同じ答えを繰り返えさなければならないこと、などがまるで他人事のように淡々と綴られている。また彼はそうしたFAQに対し、余りにも当然の事実のみを述べるため、半ばユニークな答えを期待していた取材者が落胆することにも彼はいささか辟易している様子だった。

また実際に会った印象としても、確かに彼の話す言葉は常に淡々しとしており、質問者ににとって、それが16年間空港で暮らし続けた男に期待される「面白み」にかけることは事実であるかもしれない。しかし、時として急に考え込むように寡黙になる彼のその表情からは、事実としては単純な - しかしその経緯は複雑な - 16年間を一言で言い表せるるはずがない、というかすかな苛立ちとも取れる暗黙のメッセージが見てとれるようだった。

空港内で働くいくらかの人々に彼についての話を聞いてみたところ、彼は普段は全く人とはしゃべらず、「まるで無人島で暮らしているような」 - ある女性はそう表現していた - 様子で、メーラン氏は毎日本当にただ一人、同じ場所で、同じ事 - コーヒーを飲み、新聞を読んで、何かを書き付けている - をしているだけだと語っていた。また空港内の誰しもがその存在はおぼろげには知りながらも、その多くの人が一度も話したことはない、と語る通り、メーラン氏は映画ターミナルに見られるような空港のマスコットといった人気者的存在からは程遠いというのが実際であるようだ(しかし、映画でトム・ハンクスが空港職員に頼まれ、同郷人と職員との通訳を行うエピソードや、空港内で簡単な仕事をして給料をもらうエピソードなどは、そのまま彼の実体験に基づいたものである)。

空港内で働くいくらかの人々に彼についての話を聞いてみたところ、彼は普段は全く人とはしゃべらず、「まるで無人島で暮らしているような」 - ある女性はそう表現していた - 様子で、メーラン氏は毎日本当にただ一人、同じ場所で、同じ事 - コーヒーを飲み、新聞を読んで、何かを書き付けている - をしているだけだと語っていた。また空港内の誰しもがその存在はおぼろげには知りながらも、その多くの人が一度も話したことはない、と語る通り、メーラン氏は映画ターミナルに見られるような空港のマスコットといった人気者的存在からは程遠いというのが実際であるようだ(しかし、映画でトム・ハンクスが空港職員に頼まれ、同郷人と職員との通訳を行うエピソードや、空港内で簡単な仕事をして給料をもらうエピソードなどは、そのまま彼の実体験に基づいたものである)。

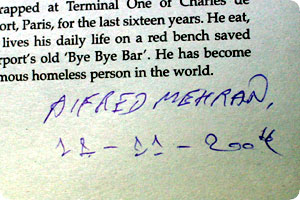

会話を終え、私はひとまず握手を交わして礼を言ったのち、持参した本にサインを求めると、彼は快く応じてくれた(写真)。しかし彼は自著の英語版現物はまだ見たことさえ無かったらしく、英語版の書籍を手渡すと、背表紙に掲載された解説や本の装丁などをしげしげと見つめていた。(また滑稽な事に、実際にはその本は彼が「滞在する」ベンチ真正面の空港内お土産店内にも山積みされていたが、著者である彼は自著がすぐそこに置かれていることを知らず、また興味深げに立ち読みしているフライト待ちの旅客らは、その著者がまさか本当に店のすぐ後ろのベンチに座っていることを知らない、といった非常に奇妙な光景が展開されていた)

会話を終え、私はひとまず握手を交わして礼を言ったのち、持参した本にサインを求めると、彼は快く応じてくれた(写真)。しかし彼は自著の英語版現物はまだ見たことさえ無かったらしく、英語版の書籍を手渡すと、背表紙に掲載された解説や本の装丁などをしげしげと見つめていた。(また滑稽な事に、実際にはその本は彼が「滞在する」ベンチ真正面の空港内お土産店内にも山積みされていたが、著者である彼は自著がすぐそこに置かれていることを知らず、また興味深げに立ち読みしているフライト待ちの旅客らは、その著者がまさか本当に店のすぐ後ろのベンチに座っていることを知らない、といった非常に奇妙な光景が展開されていた)

著書は2004年5月某日からの日記と、これまで記者らには決して語らなかったイラン時代の追想を交互にまとめる形で書かれているが、其の中で彼は非常に冷静に自分の様子、また自分を取り巻く周囲の様子を客観的に、分析的に叙述している。また実際に喋った印象としても、彼はなんら異常者といった印象はなく、むしろ前述したような知的な印象とその静かな佇まいが、彼の現実である異常な在り方を一層際立ったものとして見せていたように思えた。

メーラン氏は来月か再来月を目処にアメリカ西海岸かマイアミに移住し(既にビザを手に入れているという)、今後は米国での自著の出版、また映画への夢も持っていると控えめに語ってくれた。また、「既にあなたはビザを持っているのに、なぜわざわざ来年一月まで待つのか」と訪ねると、彼は外を指差し、「今は寒いし、荷物が多くて今じゃ空港内でも引越しが大変だからね。」と語り、小さく笑った。確かに、彼を囲むようにして置かれたベンチの上には、彼の「全財産」を収めたルフトハンザ航空の段ボール箱が所狭しと積み上げられていた(彼曰く、中身はほとんど服、そして数千枚に渡る彼の日記である)。そして別れ際、FAQとは知りながらも我慢できず、私は「何故、ここから出ることを決意したのか」と問うた。彼はしばらく沈黙し、おそらくこれまでそうしてきたように、小さく首を振って窓の外を見つめた。

メーラン氏は来月か再来月を目処にアメリカ西海岸かマイアミに移住し(既にビザを手に入れているという)、今後は米国での自著の出版、また映画への夢も持っていると控えめに語ってくれた。また、「既にあなたはビザを持っているのに、なぜわざわざ来年一月まで待つのか」と訪ねると、彼は外を指差し、「今は寒いし、荷物が多くて今じゃ空港内でも引越しが大変だからね。」と語り、小さく笑った。確かに、彼を囲むようにして置かれたベンチの上には、彼の「全財産」を収めたルフトハンザ航空の段ボール箱が所狭しと積み上げられていた(彼曰く、中身はほとんど服、そして数千枚に渡る彼の日記である)。そして別れ際、FAQとは知りながらも我慢できず、私は「何故、ここから出ることを決意したのか」と問うた。彼はしばらく沈黙し、おそらくこれまでそうしてきたように、小さく首を振って窓の外を見つめた。

私は彼に別れを告げ、彼が見つめてきた多くの旅客と同じように、ドゴール空港の透明なチューブをくぐり飛行機が飛び立つゲートへと向かった。

【注1】:前回の記事では彼の名をマーハン(Merhan)としていますが、最近出たばかりの彼の著書、そして実際に彼に頂いたサインにおいても彼の名前はメーラン(Mehran)となっていました。これは不覚にも彼と別れた後に気づいたため、直接理由を伺うことは出来なかったのですが、おそらくは今後の生活の為、新たに別名を作ったのではないかと思われます。

更に余談として「何故、アルフレッド卿(Sir Alfred)と呼ばれるのか」と問うたところ、「英国を訪れた際に、移民局の人間が間違えて彼のことをSir Alfredと呼び、それを笑い話として知人に話したところ、いつしか渾名として、そのまま定着してしまった」と話していました。

【注2】:前回の記事では余り触れられていなかった、実際に彼がCDGに滞在するに至った経緯を、彼の著書とインタビューを元に、以下にまとめておきます。

1970年代、彼は当時では珍しいイランの奨学生として渡英していたが、英国における反イラン政府デモへの参加していたことが本国にばれ、イランから送付されていた奨学金を一方的に止められ、止む無く一時帰国。

しかし帰国後、彼を空港で待っていたイラン秘密警察に捕まり、拷問を受けた後、投獄された。しかし医者であった彼の父親は、匿名で(つまり彼の父親は彼が家族であることを否定した形で)彼の保釈金を支払い、彼はイラン国籍を抹消され(獄中死したことにされた)、刑務所から英国に強制送還された。

祖国イランを追われた彼は、英国に政治亡命者としての入国を要請するが、英国はそれを却下。その後彼は西ドイツ、オランダなど欧州各地を回り、亡命を申請するが、いずれの国も彼の入国を拒否し続けた。そしてしばらくの放浪の後、何とかベルギーへの亡命入国許可証を手に入れた。しかしその後彼は亡命許可証を唯一の身分証明書として、ベルギーを出国し、再び渡英。

しかし再度英国は彼の申請を却下し、1988年、彼はフランスへと送られる。しかしそこで彼は不運にも亡命者の書類など一切が入ったバッグを強盗に盗まれ、再び無国籍の存在に戻る。そんな状態の中、彼は再度、英国への亡命を申請するが、既にパスポートも亡命者許可証も持たない彼を英国が受け入れてくれるはずもなく、彼は再びフランスへと送還され、以降16年間、シャルル・ド・ゴール空港に留まり続ける事になったのである。

(しかしその間、特に最初のうち、彼は空港内のバイトで得た金などでチケットを購入して何度か渡英し、その都度亡命申請を出したが、英国は頑なに彼の入国を却下。またフランスでも空港内ホテルに無断で入ったことをきっかけに、彼は逮捕され、数ヶ月間投獄もされている。また彼はフランスへの亡命入国を自らの意思で拒否しているが、著書の仏語版で出ていない事を尋ねた際、「フランス人は私のことを嫌っているからね」と語っていた。また彼は16年間空港に住みながらも、フランス語に関しては余り覚える気もないのか、素人同然の様子だった。)

【追記】南米視察写真集

- 前の記事:危険な南米視察→ただの観光旅行に(視察中間報告)

- 次の記事:エスタンジア視察最終報告 - 「20世紀最後の真実」の真実とは

- この記事のカテゴリ:X51

- X51.ORG HOME / X51.ORG ARCHIVES

NEWS HEADLINE

TOP STORIES

ARCHIVES

X51.ORG

CATEGORY

- ART

- BLOW

- CRIME

- DISASTER

- EDGE

- GHOST

- LIFE

- LOVE

- MEDIA

- MEDICAL

- NEWS

- OPARTS

- PHALLIC

- PSYCHIC

- RELIGION

- SCIENCE

- UFO

- UMA

- X-FILES

- X51

;

;

;

;